\ お気軽にご連絡ください /

\ お気軽にご連絡ください /

鎌倉のような歴史ある観光地で民泊事業を始めることは、地域の魅力を世界に発信する素晴らしい機会です。しかし、事業の成功には地域住民との良好な関係構築が不可欠です。実際、民泊事業者の多くが直面するのが近隣住民からの反対や苦情という現実。特に鎌倉のような住宅街と観光地が混在するエリアでは、この問題は避けて通れません。近隣との良好な関係は単なる礼儀の問題ではなく、事業継続の基盤となります。住民からの反対や苦情が続くと、最悪の場合、行政からの指導や営業停止命令につながる可能性も。特に鎌倉市では観光と住環境の調和を重視する傾向が強く、地域との共生なくして民泊事業の長期的成功はありません。

この記事を読むとわかること

- 近隣住民が民泊に反対する主な理由と心理

- 民泊開始前に行うべき効果的な事前対策

- 運営中のトラブル予防と関係構築のコツ

- 実際に起きたトラブル事例と解決方法

- 法的観点からみた民泊と近隣トラブルの関係性

- 1. 近隣住民が民泊に反対する主な理由

- 1.1. 1. 安全・治安面の不安

- 1.2. 2. 生活環境変化への不安

- 1.2.1. 2-1. 騒音問題

- 1.2.2. 2-2. 共用施設の使い方

- 1.2.3. 2-3. 言語の壁

- 1.3. 3. 財産価値が下落することへの不安

- 2. 事前対策:民泊開始前に行うべきこと

- 2.1. 周知プロセスの概要

- 2.2. 周知が必要な「周辺住民」の範囲

- 2.3. 周知すべき内容と方法

- 2.4. 周知記録の保管について

- 3. 運営中の対策:周辺地域の生活環境への配慮に関する宿泊者への説明

- 3.1. 効果的な説明方法

- 3.2. 説明すべき重要事項

- 3.2.1. 1. 騒音防止への配慮

- 3.2.2. 2. ごみ処理に関する配慮

- 3.2.3. 3. 火災予防のための配慮

- 3.2.4. 4. その他の配慮事項

- 3.3. 近隣住民との信頼関係構築

- 3.4. 専門的な対策

- 4. 実際に近隣等から苦情を受ける割合

- 4.1. 苦情の主な内容について

- 5. トラブル発生時の対応

- 5.1. 苦情対応の基本姿勢

- 5.1.1. 24時間対応の体制構築

- 5.1.2. 回答の明確性と誠実さ

- 5.1.3. 問題発生時の具体的対応

- 5.1.4. 緊急時の対応

- 5.1.5. 記録の保管

- 6. 事例紹介:成功事例と失敗事例

- 6.1. 近隣との良好な関係を構築できた事例

- 6.2. トラブルから学ぶ教訓

- 7. まとめ:持続可能な民泊事業のために

- 7.1. 地域と共生する民泊の姿

- 7.2. 行政書士としてのサポート

住宅宿泊事業(民泊)運営完全ガイド|適正な運営方法を行政書士が徹底解説

住宅宿泊事業(民泊)の法的手続きから日常運営まで、行政書士が徹底解説。届出方法、5つの管理業務、近隣対応、リスク管理など実践的なノウハウを網羅。鎌倉・神奈川県での事業展開に特化した専門情報も提供。事業者・副業双方に対応した完全ガイド。

近隣住民が民泊に反対する主な理由

1. 安全・治安面の不安

民泊に対する反対の最も大きな理由は、安全や治安に関する不安です。見知らぬ人が頻繁に出入りすることで、近隣住民は不安を感じることがあります。特に鎌倉のような閑静な住宅街では、この懸念は一層強くなります。

「知らない外国人が毎日のように入れ替わり立ち替わり…」という不安は、特に高齢者や小さな子どもがいる家庭で顕著です。防犯カメラの設置や玄関のオートロックなどのセキュリティ対策があっても、「これまでの平穏な生活が変わるのでは」という漠然とした不安が根底にあることが多いのです。

2. 生活環境変化への不安

民泊の営業に伴い、近隣住民が懸念するもう一つの大きな問題が生活環境の変化です。特に以下の点が問題となりやすいでしょう。

2-1. 騒音問題

騒音問題は最も多い苦情の一つです。観光を楽しむ宿泊客の話し声や足音、特に夜間や早朝の音は、静かな鎌倉の住宅街では目立ちます。また、ゴミ出しルールは地域によって異なるため、宿泊客がルールを理解せずにゴミを出してしまうケースも少なくありません。

2-2. 共用施設の使い方

マンションやアパートでは共用施設の使い方に関するトラブルも発生します。エレベーターやエントランスでのマナー、駐輪場の使用方法など、住民が当たり前と思っていることを宿泊客が知らないことで摩擦が生じます。

2-3. 言語の壁

外国人観光客の場合は言語の壁も大きな問題です。意思疎通ができないことで、小さな誤解が大きなトラブルに発展することもあります。日本人同士であれば簡単な声掛けで済むはずの問題も言葉が伝わらないことで、大きな問題に発展することも。

3. 財産価値が下落することへの不安

住民が反対する理由として見落とされがちなのが、不動産価値への影響です。「民泊が増えると住宅地としての価値が下がるのでは」という不安は無視できません。特に閑静な住宅街の多い鎌倉・葉山・逗子エリアでは、この懸念が強く表れることがあります。

マンションでは管理規約との兼ね合いも問題になります。多くのマンションでは民泊を禁止する規約改定が行われており、管理組合との調整が必要になるケースも増えています。住環境を重視して鎌倉・逗子・葉山に住む人々にとって、その環境の変化は大きな関心事なのです。

事前対策:民泊開始前に行うべきこと

民泊事業を始めようとする方は、正式な届出手続きを行う日よりも前に、周辺住民への周知を完了させておかなければなりません。ここでいう周辺住民とは、単に「近所の人」という曖昧な表現ではなく、法令で明確に定義されています。

周知プロセスの概要

民泊(住宅宿泊事業)を始める前に欠かせないのが、周辺にお住まいの方々への事前告知です。これは単なるマナーではなく、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号、通称「民泊新法」)第2条第3項に規定される適正運営のための法的義務となります。届出の前に、民泊を運営しようとする物件の近隣住民に対して、その計画について知らせておく必要があります。

周知が必要な「周辺住民」の範囲

周知すべき周辺住民には、次のいずれかに該当する方が含まれます:

- 民泊を行う住宅が戸建て住宅の場合:

- 当該住宅の敷地境界線から水平距離で10メートル以内の敷地に居住する方々

- 民泊を行う住宅が共同住宅内にある場合:

- 同じ共同住宅の管理組合または住宅所有者

- その共同住宅に居住する他の住民

- 建物の外壁から水平距離で10メートル以内の敷地に居住する方々

周知すべき内容と方法

周辺住民への周知は、以下の事項を記載した書面により行うことが求められています:

- 事業者の正式名称(個人の場合は氏名、法人の場合はその名称および代表者氏名)

- 民泊を実施する住宅の正確な所在地

- 事業開始予定日

- 問い合わせ先(担当者名および連絡番号)

周知記録の保管について

周知を行った際には、次の情報を記録した報告書を作成し、届出書(法第3条第2項に規定する届出書)に添付する必要があります:

- 周知した日時

- 周知した相手(住民)

- 周知を行ってから届出までの経過期間

このような丁寧な周知プロセスは、民泊運営を円滑に始めるための重要なステップであり、地域との良好な関係構築にも役立ちます。特に初めて民泊事業に取り組む方は、この手続きを確実に実施することで、後のトラブル防止にもつながります。

運営中の対策:周辺地域の生活環境への配慮に関する宿泊者への説明

効果的な説明方法

民泊を運営する際、周辺環境との調和は非常に重要です。宿泊者に必要事項を確実に伝えるため、以下の手法を取り入れましょう。

まず、宿泊者がいつでも確認できるよう、重要事項を記載した書面やタブレット端末を各居室に設置してください。これらは宿泊者の目に留まりやすい場所に配置し、効果的な注意喚起を図りましょう。

また、事前の説明に応じない宿泊者への対応策として、居室内に電話を設置するなど、必要時に迅速に連絡できる体制を整えておくことが望ましいでしょう。

説明すべき重要事項

1. 騒音防止への配慮

周辺の住環境を守るため、以下のような具体的な注意点を説明しましょう。

- 大きな声での会話を控えること

- 特に夜間は窓を閉めること

- バルコニーなど屋外での宴会を開催しないこと

- 建物内での楽器使用を禁止すること

物件の立地や周辺環境に応じて、これらの説明内容をカスタマイズすることが大切です。

2. ごみ処理に関する配慮

宿泊者には、ごみの適切な処理方法について明確に説明してください。宿泊者が排出するごみは、オーナーまたは管理業者が指定した方法(例:指定の場所にごみを捨てるなど)に従って処理するよう伝えましょう。

なお、民泊で発生するゴミは「事業用ごみ」に区分されており、一般家庭のゴミと一緒に捨てることはできません。事業者は必ず産業廃棄物処理業者とゴミの回収に関する契約をしておき、最終的なごみの廃棄については責任を持って適正に行う必要があります。

3. 火災予防のための配慮

安全管理の観点から、以下の点を宿泊者に説明しましょう。

- ガスコンロ使用時の元栓の開閉方法と注意事項

- 万が一の際の初期消火のための消火器の使用方法

- 緊急時の避難経路と通報方法

これらの説明は、物件の特性や周辺環境に合わせて、最適な内容を提供してください。

4. その他の配慮事項

物件の用途を適切に保つため、性風俗サービスを届出住宅内で利用しないことなど、特に注意すべき点についても明確に説明してください。

以上の対応を丁寧に行うことで、周辺地域と調和した民泊運営が可能になります。宿泊者に対して分かりやすく伝えることが、トラブル防止の第一歩です。

近隣住民との信頼関係構築

運営開始後も近隣住民との良好な関係維持に努めることが重要です。定期的な挨拶や、季節の挨拶状などを通じたコミュニケーションは、顔の見える関係づくりに役立ちます。鎌倉の地域行事や清掃活動などへの参加も、地域の一員として受け入れられるきっかけになります。

苦情や要望があった場合は、すぐに対応することが信頼関係の鍵です。問題を先送りにすると、小さな不満が大きな反対運動に発展するケースもあります。誠実かつ迅速な対応を心がけましょう。

専門的な対策

効果的なトラブル防止には、専門的な対策も検討する価値があります。防音対策としては、二重窓の設置や防音カーテン、床材の工夫などが有効です。特に古い建物では、リノベーション時に防音性能を高める工夫をすることで、後々のトラブルを減らせます。ただしこのような物理的な対策には限度があるため、宿泊客には先にあげた方法などで分かりやすい形で示し、トラブルの元を防ぐ方に注力しましょう。

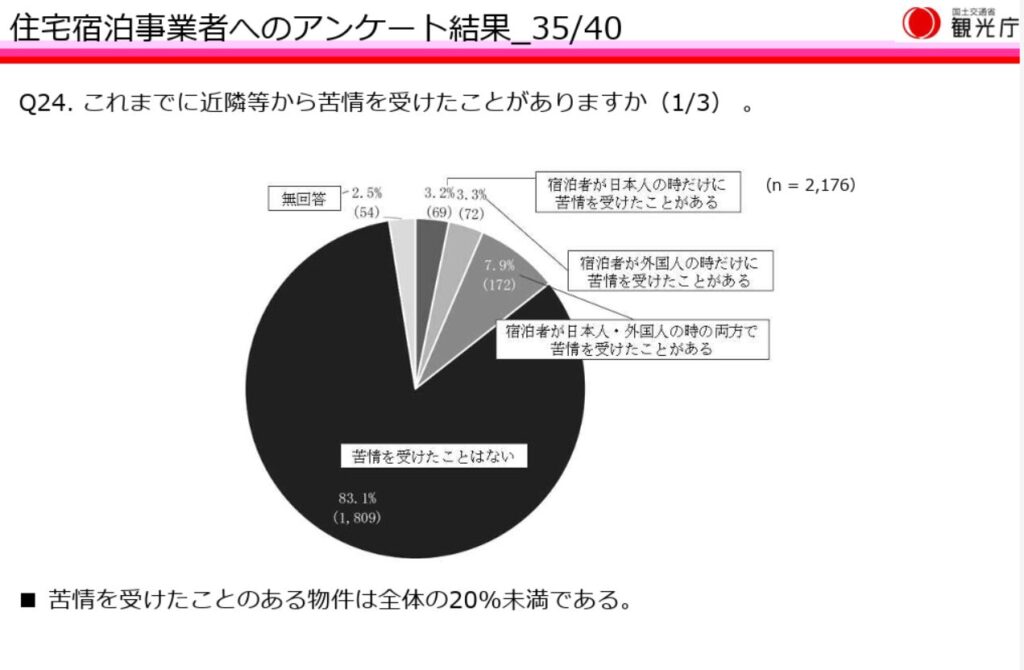

実際に近隣等から苦情を受ける割合

ここまで書くと民泊をすると苦情が来るかもしれないと心配になっているかと思います。しかし、民泊を開始する前に近隣住民への丁寧な周知、説明をすることで現在まで割合で言うとそれほど通報件数があったわけではありません。

| 苦情を受けた ことがある | 苦情を受けた ことはない | 無回答 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 物件全体 | 14.4% | 83.1% | 2.5% | 100.0% |

| 一戸建て | 9.4% | 90.1% | 0.4% | 100.0% |

| マンション | 20.2% | 74.9% | 4.9% | 100.0% |

| アパート | 10.7% | 86.4% | 3.0% | 100.0% |

| 長屋 | 13.6% | 86.4% | 0.0% | 100.0% |

| 寄宿舎 | 13.5% | 86.5% | 0.0% | 100.0% |

| 古民家 | 15.8% | 84.2% | 0.0% | 100.0% |

| その他 | 12.4% | 87.6% | 0.0% | 100.0% |

苦情の主な内容について

民泊事業者を対処にしたアンケートでは、15%程度の方が近隣住民から苦情を受けていることが分かりました。次に見るのはどのような苦情を受けているか。この点は大きく4つに分類されます。

民泊の苦情の内容

- 騒音問題(10.7%)232名

- ごみ捨て(4.7%)102名

- たばこ(3.8%)82名

- その他 (4.5%)99名

これら問題は必ずしも外国人を泊めたときにおこるものではありません。アンケートでは国籍にかかわらず、ほぼ同じ割合で苦情があがっていると結果が出ています。

トラブル発生時の対応

苦情対応の基本姿勢

苦情が発生した場合、まず第一に謝罪と傾聴の姿勢が重要です。民泊の事業者は、あくまで元々の住民が住んでいる場所に、事業として参入したかたちです。相手の話を最後まで聞き、問題の本質を理解することから始めましょう。届出があるからと言って感情的になることなく、「ご不便をおかけして申し訳ありません」という姿勢で対応することが大切です。

24時間対応の体制構築

民泊事業者または管理業者は、時間帯を問わず(深夜・早朝含む)常時対応可能な体制を整える必要があります。これは宿泊者滞在中だけでなく、不在時においても同様です。電話やその他の連絡手段を通じて、迅速に応対できるよう準備しておきましょう。

回答の明確性と誠実さ

即答できない問い合わせに対しては、回答を一時保留する場合でも、相手方に明確な回答期日を伝えた上で、約束通りに再連絡することが重要です。誠実な対応が信頼関係の構築につながります。

問題発生時の具体的対応

宿泊者の行為によって苦情が発生した場合は、次のステップで対応しましょう:

- まず宿泊者に注意や指導を行う

- 改善が見られない場合は、現場に急行して直接対応する

- 状況によっては退室を求めるなど、毅然とした対応も必要

管理業者に業務を委託している場合、苦情受付から現地到着までの目安時間は30分以内を目指すことが推奨されています。

緊急時の対応

緊急対応が必要な苦情や問い合わせの場合は以下のような対応が求められます。

- 警察署、消防署、医療機関など適切な機関にまず連絡する

- その後、自らも現場に急行して状況確認と必要な対応を行う

記録の保管

すべての苦情対応や問い合わせ内容は記録し、3年間保管することが求められています。これは後日のトラブル防止や業務改善のための重要な資料となります。

適切な苦情対応は民泊事業の持続可能性を高める重要な要素です。地域との調和を図りながら、責任ある事業運営を心がけましょう。

事例紹介:成功事例と失敗事例

近隣との良好な関係を構築できた事例

鎌倉の古民家を活用した民泊事業で成功している例として、事前に地域住民への丁寧な説明会を開催し、住民の意見を積極的に取り入れたケースがあります。この事業者は近隣住民の懸念に対して具体的な対策を示し、定期的に運営状況を報告する機会を設けることで信頼を獲得しました。

また、宿泊客に鎌倉の地元商店を紹介するマップを作成し、地域経済への貢献を見える化することで、住民からの支持を得ることに成功しています。「民泊があることで地域が活性化する」という実感を住民に持ってもらうことが、共存のカギとなっています。

地域の祭りや行事に宿泊客も参加できる仕組みを作り、交流を促進している事例もあります。こうした取り組みは、「外から来た人」と「地域住民」という二項対立を超えた関係構築に役立ちます。

トラブルから学ぶ教訓

一方で、住民への説明が不十分なまま営業を開始し、騒音やゴミ問題で地域住民の反対運動に発展したケースもあります。特に鎌倉や葉山、逗子の住宅街では、住民同士のつながりが強いため、一度反対の声が上がると収拾が難しくなることがあります。こうした状況からの回復は容易ではなく、結果、民泊の事業自体の継続ができなくなったケースもあります。

これらの失敗から学べる教訓は、「事前の丁寧な準備」と「迅速かつ誠実な対応」の重要性です。

問題が大きくなる前に誠意をもって対処することが、民泊事業を持続させる秘訣と言えるでしょう。

まとめ:持続可能な民泊事業のために

地域と共生する民泊の姿

持続可能な民泊事業を実現するためには、地域との共生が不可欠です。民泊事業が単なる収益事業だけでなく、地域に貢献する存在であることを示すことが重要です。例えば、宿泊客に地元商店の利用を促したり、鎌倉の歴史や文化を正しく伝えるガイドブックを作成したりすることで、地域経済や文化振興に寄与することができます。

長期的な関係構築の視点も重要です。一時的な対応ではなく、継続的なコミュニケーションと誠実な運営が、地域からの信頼につながります。鎌倉の豊かな歴史と文化を大切にしながら、新たな観光の形を創造するという姿勢が、民泊事業の持続可能性を高めるでしょう。

行政書士としてのサポート

民泊事業において専門家に相談するメリットは大きいと言えます。複雑な法規制や手続きを正確に理解し、適切に対応することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

当事務所では、民泊の許認可申請はもちろん、様々な形で民泊事業者を総合的にサポートしています。鎌倉・葉山・逗子エリアに住む地域に根差したサービスで、あなたの民泊事業の成功をお手伝いします。

※本記事は神奈川県の指針に基づき執筆されています。また、一般的な情報提供を目的としており、個別具体的なケースについては、必ず専門家にご相談ください。

【引用】住宅宿泊事業の適正な運営に関する指導指針 - 神奈川県

【関連情報】

お問い合わせ

【関連記事】民泊事業者が行う6つの業務

おすすめ民泊記事

事業者様必見