\ お気軽にご連絡ください /

\ お気軽にご連絡ください /

はじめに

鎌倉の歴史ある街並みや豊かな自然環境は、国内外の観光客に人気があります。そんな鎌倉で祖父から相続した古民家を活用して民泊事業を始めようとお考えの方も多いのではないでしょうか。

しかし、民泊事業を始める際に多くのオーナーが頭を悩ませるのが「消防法令上の対応」です。特に古い建物を活用する場合、安全基準をクリアするための設備導入や改修が必要になることがあります。

本記事では、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)における一戸建て住宅での民泊運営に必要な消防設備について、家主居住型・家主不在型、宿泊室面積の違いによる設置基準から具体的な手続きまでを体系的に解説します。

この記事を読むとわかること

- 一戸建て民泊が消防法上「5項イ」に該当する条件と判定基準

- 家主居住型と家主不在型での必要消防設備の違い

- 特定小規模施設用自動火災報知設備・誘導灯・消火器の設置基準と費用

- 消防法令適合通知書の取得手続きの完全な流れ

- 消防設備工事の実際と費用を抑えるポイント

- 1. はじめに

- 2. 一戸建て民泊における消防法上の分類とは

- 2.1. 家主居住型の定義

- 2.1.1. 家主不在の判定基準

- 2.1.2. 宿泊室の床面積による分類

- 2.2. 家主不在型民泊(5項イ)の定義

- 2.3. 5項イに該当する条件

- 3. ポイント解説

- 4. 家主居住型の一戸建て民泊に必要な主な消防設備の種類と設置基準

- 5. 家主不在型または宿泊室が50㎡超の場合で必要な消防設備一覧

- 6. 【設備別詳細】一戸建て民泊に設置する消防設備

- 6.1. 自動火災報知設備(特定小規模施設用)

- 6.1.1. 設置基準と設置場所

- 6.1.2. 通常の自動火災報知設備との違い

- 6.2. 誘導灯【5万円~】

- 6.2.1. 避難口誘導灯の設置基準

- 6.2.2. 通路誘導灯の設置基準

- 6.2.3. 誘導灯の免除基準

- 6.3. 消火器【4,000円~】

- 6.3.1. 業務用消火器の選び方

- 6.3.2. 設置場所の基準

- 7. 一戸建て民泊の消防法令適合通知書取得手続き

- 7.1. 事前相談に必要な書類と情報(鎌倉市の場合)

- 7.2. 消防署での事前相談のポイント

- 7.3. 工事着工届の提出

- 7.4. 消防用設備等設置届の提出

- 7.5. 適合通知書の交付申請

- 7.6. 消防署の立入検査対応

- 7.7. 防火対象物使用開始届の提出

- 8. 一戸建て民泊の消防設備設置が免除される条件

- 8.1. 誘導灯設置の免除要件

- 8.1.1. 簡明な経路の条件

- 8.1.2. 携帯用照明器具での代替

- 9. 一戸建て民泊の消防設備工事の実際

- 9.1. 工事の流れと期間

- 9.2. 消防設備士の必要性

- 10. 消防設備設置費用を抑えるポイント

- 10.1.1. 特定小規模施設用自動火災報知設備の活用

- 10.1.2. DIY設置が可能な設備は自分でやる

- 10.1.3. 図面の作成

- 11. 一戸建て民泊でよくある消防設備の疑問

- 12. まとめ

- 13. 関連リンク提案

一戸建て民泊における消防法上の分類とは

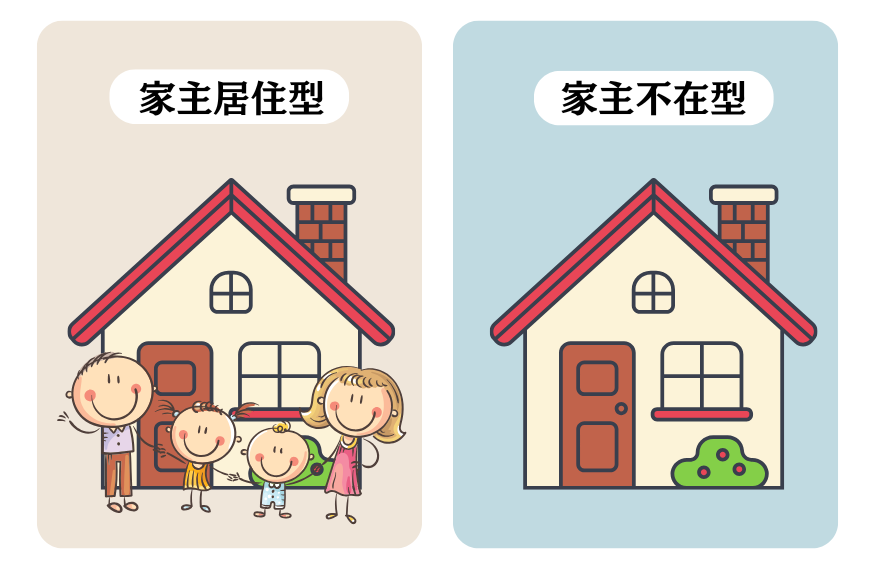

家主居住型の定義

- 家主が不在とならない(短時間の一時的な不在を除く)

- かつ、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下

家主不在の判定基準

家主不在の判定で最も重要なのは、「宿泊者が滞在している間」という点です。宿泊者がチェックアウトして誰もいない状態で外出することは、不在には該当しません。

具体的な不在の例として、1時間以内の買い物、ゴミ出し、近所への用事などは一時的な不在として扱われ、5項イには該当しません。

一方、日中は仕事で不在だが夜は帰宅するという場合でも、宿泊者の滞在中に不在となるため、5項イに該当します。また、宿泊者が外出しているからといって家を空けることはできません。

宿泊室の床面積による分類

宿泊室の面積は、実際に宿泊者が就寝するために使用する部屋の面積を指します。 リビングやダイニングなど、宿泊者が使用しても就寝には使わない部屋は含みません。

例えば、8畳の和室2部屋(約26㎡)と6畳の洋室1部屋(約10㎡)を宿泊室として使用する場合、合計36㎡となり50㎡以下に該当します。この場合、家主が同居していれば一般住宅として扱われ、消防設備の設置要件が大幅に緩和されます。

家主不在型民泊(5項イ)の定義

民泊を始める際、まず理解すべきは消防法上の分類です。一戸建て住宅で民泊を行う場合、その運営形態によって「一般住宅」として扱われるか、「5項イ(宿泊施設)」として扱われるかが決まります。

「5項イ」とは、消防法施行令別表第一に定められた宿泊施設(ホテル・旅館など)の分類です。民泊が5項イに該当すると、一般住宅よりも厳しい消防設備の設置基準が適用されることになります。

重要なのは、この分類が民泊の運営形態、特に「家主が不在となるかどうか」と「宿泊室の面積」によって決まるという点です。

5項イに該当する条件

一戸建て民泊が5項イに該当するのは、以下のいずれかの条件を満たす場合です。

まず第一に、「宿泊者が滞在している間、家主が不在となる場合」です。この「不在」の定義が重要で、買い物や近所への外出など、日常生活を営む上で通'常行われる行為に要する時間(原則1時間程度)の一時的な不在は含まれません。

第二に、「宿泊室の床面積の合計が50㎡を超える場合」です。たとえ家主が同居していても、宿泊室が50㎡を超えると5項イとして扱われます。

POINT

ポイント解説

家主居住型の一戸建て民泊に必要な主な消防設備の種類と設置基準

家主が同居し、宿泊室の床面積合計が50㎡以下の場合は、消防法上は一般住宅として扱われます。この場合、新たな消防設備は不要ですが、住宅用火災警報器が正しく設置されているかの確認しましょう。

住宅用火災警報器(住警器)

家主居住型で宿泊室が50㎡以下の住宅で民泊を行う場合には、消防法令上「一般住宅」と同じ扱いとなり、基本的には住警器が設置してあれば問題ありません。

住警器の設置場所の一例:

- 寝室

- 階段 等

*設置場所は市町村等の火災予防条例により異なる場合があります。図面を持って消防署で事前に相談をしましょう。

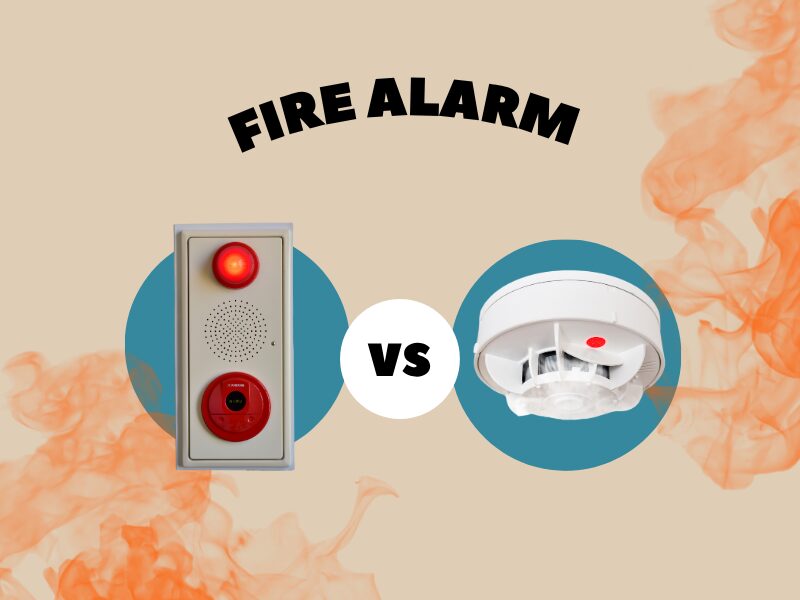

住警器と火災報知器の違い

住警器(住宅用火災警報器)は家庭用の簡易な火災検知器で、煙や熱を感知すると音で知らせる単体機器です。一方、火災報知設備は商業施設や大型建物に設置される複合システムで、感知器・受信機・警報装置が連動し、火災の場所を特定して建物全体に警報を発します。住警器は個人住宅向け、火災報知設備は事業所向けという違いがあります。

消火器

消火器は、初期消火に欠かせない設備です。延べ面積が150㎡以上の一戸建て民泊では設置が必要で、それ以外の場合でも設置が推奨されています。

消火器の選定ポイント:

- ABC消火器を選ぶ(多くの火災に対応可能)

- 業務用消化器を選ぶ

- 蓄圧式を推奨

- 各階に1本以上設置する

- 使用方法を宿泊者に説明できるようにしておく

設置場所:

- 台所付近(火気を使用する場所)

- 避難・通行に支障がない経路上

- 歩行距離20m以内の範囲に1本以上

家主不在型または宿泊室が50㎡超の場合で必要な消防設備一覧

家主が不在となる場合や、宿泊室の床面積合計が50㎡を超える場合は、旅館・ホテル等と同様の「5項イ」として扱われ、より厳格な消防設備が必要となります。

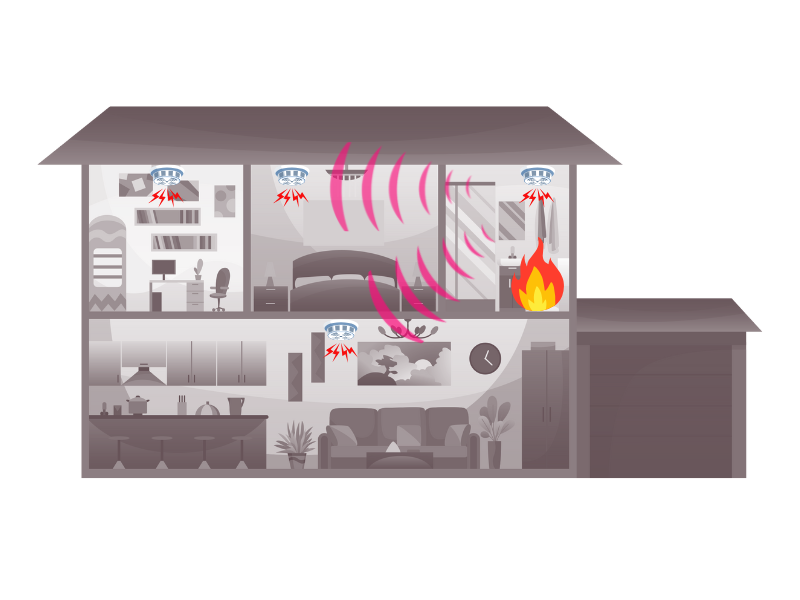

自動火災報知設備の設置

50㎡を超える民泊では、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。ただし、原則2階建以下、延べ面積300㎡未満の一戸建て住宅では、「特定小規模施設用自動火災報知設備」という簡易的な設備で対応できます。

この設備は、無線式の感知器を使用するため配線工事が不要で、設置費用を大幅に抑えられます。感知器は宿泊室、居室、台所、2㎡以上の収納などに設置し、火災を感知すると全ての感知器が連動して警報を発します。

誘導灯の設置

宿泊者が安全に避難できるよう、避難口と避難経路に誘導灯を設置します。避難口誘導灯は玄関などの避難口直上に、通路誘導灯は廊下の曲がり角などに設置します。

誘導灯は停電時でも点灯する必要があるため、バッテリー内蔵型を使用します。設置には電気工事が必要となり、電気工事士の資格を持つ業者に依頼する必要があります。

消火器の設置

延べ面積150㎡以上の一戸建て民泊では、消火器の設置が義務付けられます。150㎡未満でも、火気を使用する場合は設置が推奨されます。地下室、窓のない部屋、3階建の3階床面積が50m2以上の場所にも設置が必要です。

使用する消火器は業務用(消火器本体に「業務用」の表示があるもの)で、粉末ABC消火器(10型)が一般的です。

【設備別詳細】一戸建て民泊に設置する消防設備

自動火災報知設備(特定小規模施設用)

設置基準と設置場所

特定小規模施設用自動火災報知設備は、2階建て以下で延べ面積300㎡未満の一戸建て民泊で使用できる簡易的な火災報知設備です。無線式の感知器を使用するため、既存の住宅への後付けが容易です。

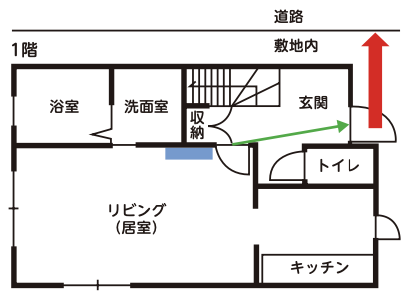

設置が必要な場所

- 全ての宿泊室

- 居室(リビング等)

- 台所

- 2㎡以上の収納(納戸、ウォークインクローゼット等)

- 壁で区分された場所

- 垂れ壁(天井から60cm以上)で区画された部分

階段や廊下への設置は不要で、これが通常の自動火災報知設備との大きな違いです。

感知器の種類は、居室や宿泊室には煙感知器、台所には熱感知器を使用します。天井に設置するのが基本ですが、梁などの障害物がある場合は適切な位置に調整します。

通常の自動火災報知設備との違い

通常の自動火災報知設備では、受信機、発信機、音響装置、感知器を配線で接続する必要があり、工事が大規模になります。

一方、特定小規模施設用は無線式のため、配線工事が不要です。また、火災の発生場所を特定する受信機がなく、どの感知器が作動しても全ての感知器から警報音が鳴る仕組みです。小規模な建物では、これで十分に火災の早期発見と避難が可能です。

費用面では、通常の自動火災報知設備が50万円以上かかるのに対し、特定小規模施設用は1台2万円程度で売っているので、設置する場所の数にもよりますが概ね15~25万円程度で設置可能です。ただし、電波が届きにくい場合は中継器が必要となり、その場合は消防設備士による工事が必要です。

民泊の消防設備はどうする?特定小規模施設用自動火災報知設備の基礎知識【鎌倉・逗子・横須賀】

民泊に必須の特定小規模施設用自動火災報知設備を徹底解説。2023年改正で条件次第で3階建ても対象に。設置基準、感知器の配置場所、費用目安、自分で設置できるか、点検義務、報告まで。鎌倉・逗子・横須賀エリアで民泊開業する方必見です。

誘導灯【5万円~】

避難口誘導灯の設置基準

避難口誘導灯は、建物から外へ通じる出入口(通常は玄関)の直上に設置します。一戸建て住宅では、玄関が唯一の避難口となることが多いため、基本的に1台の設置で済みます。(2階建であれば階段部分にも設置が必要な場合があります)

誘導灯のサイズは、避難口の広さや天井高さによって決まりますが、一般的な住宅では最も小さいC級(縦10cm×横20cm程度)で十分です。ただし、天井が高い場合や、避難口が見えにくい構造の場合は、より大きなサイズが必要になることもあります。

設置位置は、避難口の直上が原則ですが、構造上困難な場合は、避難口付近の見やすい位置でも認められます。重要なのは、煙が充満した状況でも避難口の位置が分かることです。

また、誘導灯は電源につながっていて、停電時にはバッテリーで20分以上動作することが求められます。看板のような印刷物等を貼ればいいのではないので注意が必要です。また、避難口誘導等の設置は電気工事士が行います。

通路誘導灯の設置基準

通路誘導灯は、避難経路となる廊下に設置し、避難口への方向を示します。一戸建て住宅では、廊下の曲がり角、階段の出入口付近、避難口が直接見えない場所などに設置します。

設置間隔は20m以内が原則ですが、一般的な住宅では廊下の長さがそれほどないため、1~2台の設置で済むことがほとんどです。誘導灯には矢印があり、避難口の方向を示すように設置します。

通路誘導灯も避難口誘導灯と同様に、停電時でも20分以上点灯できるバッテリーを内蔵している必要があります。

誘導灯の免除基準

以下の一定の条件を満たせば、誘導灯の設置が免除される場合があります。

1階の場合

- 各居室から簡単に外に出られること

- 避難経路図を掲示して避難口を示す

- 廊下に出れば避難口まで簡単に辿り着ける

- 外に避難した後、道路等の安全な場所に避難できる

2階以上の場合

- 部屋を出れば簡単に階段へ辿り着ける

- 非常用照明装置や携帯用照明器具が備え付けられている

- 避難経路図を掲示して避難口を示す

ただし、これらの免除基準は消防署の判断によるため、事前相談で確認することが重要です。

消火器【4,000円~】

業務用消火器の選び方

民泊で使用する消火器は、必ず「業務用」と表示されたものを選びます。家庭用消火器は法令上の設置義務を満たしません。

一般的には粉末ABC消火器(10型)を使用します。これは普通火災(紙、木材)、油火災、電気火災の全てに対応でき、価格も4,000~6,000円程度と手頃です。より高性能な強化液消火器もありますが、価格が高く、一般的な民泊では粉末式で十分です。

消火器を選ぶ際は、国家検定合格品であることを確認し、製造年月日もチェックします。消火器の有効期限は概ね10年ですが、定期的な点検が必要です。

設置場所の基準

消火器は、火災が発生しやすい場所の近くで、かつ取り出しやすい位置に設置します。具体的には、台所の近く(ただし、コンロの真横は避ける)、各階に最低1本、玄関付近などです。厳密には、各階ごとにすべての部分から歩行距離20m以下となる位置に設置しますが、一般的な戸建て住宅で同じフロアで20m以上も離れることは殆どないでしょう。

設置高さは、消火器の上端が1.5m以下になるようにし、専用の消火器ボックスまたは設置台を使用します。床に直接置くことは避け、錆や劣化を防ぎます。

また、消火器の設置場所には「消火器」と書かれた標識を掲示します。これにより、宿泊者が緊急時に素早く消火器を見つけられるようにします。

一戸建て民泊の消防法令適合通知書取得手続き

事前相談に必要な書類と情報(鎌倉市の場合)

鎌倉市内で民泊を始めるには、鎌倉消防署へ事前相談が必要です。担当者が不在の場合があるので、必ず電話で相談予約の申し込みをしましょう。

相談をする際には、以下の点を準備しておきましょう。

- 家主居住型か不在型か

- 民泊使用する建築図面一式

- 案内図、平面図、立面図、配置図など用意できる範囲

- 登記簿謄本

民泊の形態、建物の作り、面積など消防法令に照らし合わせ「住宅、長屋」(一般住宅)か「宿泊所等」(5項イ)であるかの用途判定を行います。その上で、どのような消防設備が必要か、どこに設置したら良いかのアドバイスをもらいます。相談内容を確認し、必要な設備の設置、書類の収集を進めましょう。

消防署での事前相談のポイント

事前相談では、建物の構造、民泊の運営形態、必要な消防設備などを確認します。特に重要なのは、5項イに該当するかどうかの判定と、それに基づく必要設備の確認です。

消防署の担当者には、家主不在となる頻度や時間帯、宿泊室の使い方、同時に宿泊させるグループ数などを具体的に説明します。曖昧な説明では適切な指導を受けられないため、運営計画を明確にしておくことが大切です。

相談が終わったら、必要な消防設備と設置基準を教えてくれるので、その指示に従い次の工程に進みます。

工事着工届の提出

消防設備士が工事を行う場合は、着工の10日前までに「工事整備対象設備等着工届」を提出します。ただし、特定小規模施設用自動火災報知設備で、かつ自分で設置する場合は不要です。

誘導灯の設置は電気工事を伴うため、基本的に着工届が必要になる場合があります。工事業者が届出を代行することが一般的ですが、届出の有無は必ず確認しておきます。

着工届には、工事の内容、期間、施工業者の情報などを記載し、設備の配置図を添付します。

消防用設備等設置届の提出

消防設備の設置が完了したら、4日以内に「消防用設備等設置届」を提出します。これは設置した全ての消防設備について必要で、消火器のみの場合でも提出が必要です。

設置届には、設置した設備の種類、数量、設置場所を記載し、試験結果報告書を添付します。試験結果報告書は、設備が正常に作動することを確認した記録で、定められた様式に従って作成します。

自分で設置した場合も試験結果報告書の作成が必要ですが、様式は消防署のウェブサイトからダウンロードでき、記入例も公開されています。

適合通知書の交付申請

全ての消防設備の設置が完了し、設置届を提出したら、「消防法令適合通知書交付申請書」を提出します。申請書には、建物や事業者の情報、設置した消防設備の概要などを記載します。

申請時には、建物の平面図、消防用設備等設置届の写し、その他消防署が求める書類を添付します。手数料は無料の自治体が多いですが、事前に確認しておきましょう。

申請から交付までの期間は、概ね1~2週間程度です。ただし、立入検査が必要な場合は、検査日程により前後することがあります。

消防署の立入検査対応

規模や設備によっては、消防署による立入検査が行われます。検査では、届出どおりに設備が設置されているか、正常に作動するか、避難経路が確保されているかなどを確認します。

検査当日は、建物の鍵、設備の試験ができる準備、提出書類の控えなどを用意しておきます。検査官の指示に従い、感知器の作動試験、誘導灯の点灯確認、消火器の設置状況確認などに立ち会います。

検査で指摘事項があった場合は、速やかに改善し、改善報告書を提出します。全ての指摘事項がクリアになれば、適合通知書が交付されます。

防火対象物使用開始届の提出

宿泊室の床面積が50㎡を超える場合、又は家主不在型の民泊では、「防火対象物使用開始届」の提出も必要です。これは営業開始の7日前までに提出する必要があります。

使用開始届には、建物の概要、収容人員、消防用設備等の設置状況などを記載します。尚、防火対象物使用開始届を作成、提出するには本人を除き行政書士が業として行うこととされています。行政書士以外のものが他人の依頼を受けて業として書類の作成や提出を行うことは、行政書士法1条2項、19条、22条において禁止されています。

🔗 消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について(通知)

一戸建て民泊の消防設備設置が免除される条件

誘導灯設置の免除要件

誘導灯の設置は、一定の条件を満たせば免除される場合があります。これは特に小規模な一戸建て住宅で適用されやすい免除規定です。

簡明な経路の条件

「簡明な経路」として誘導灯が免除されるには、各宿泊室から廊下に出れば、すぐに避難口(玄関)が見える構造であることが必要です。具体的には、廊下に曲がり角がない、扉で仕切られていない、避難口までの見通しが良いといった条件です。

また、避難口までの歩行距離も重要で、各室から概ね10m以内であることが目安となります。一般的な2階建て住宅で、階段を降りてすぐ玄関があるような間取りであれば、この条件を満たすことが多いです。

ただし、最終的な判断は消防署が行うため、図面を持参して事前に確認することが重要です。

携帯用照明器具での代替

非常用照明装置(誘導灯)の代わりに、携帯用照明器具(懐中電灯)を設置することで免除が認められる場合があります。条件は、各宿泊室に1個以上設置すること、常時使用可能な状態に維持すること、設置場所を明示することです。

携帯用照明器具は、停電時でも確実に使用できるよう、電池式またはコンセント差し込み型の充電式とします。(旅館の壁についていて、ホルダーからとると電池が接触して点くあれです)宿泊者に使い方と設置場所を説明する必要があります。

この免除規定は、小規模で簡明な構造の建物に限られ、消防署の個別判断となります。コスト削減にはなりますが、宿泊者の安全を考えると、可能であれば誘導灯の設置が推奨されます。

一戸建て民泊の消防設備工事の実際

工事の流れと期間

消防設備工事は、事前相談完了後から始まります。まず、複数の消防設備業者から見積もりを取り、工事内容と費用を比較検討します。業者選定後、工事日程を調整し、必要に応じて着工届を提出します。

工事期間は、設備の種類と規模により異なります。特定小規模施設用自動火災報知設備の場合、1~2日で完了することが多いです。誘導灯の設置は電気配線工事を伴うため、2~3日程度かかります。

工事完了後は、設置業者と一緒に動作確認を行い、試験結果報告書を作成します。全ての工事が完了したら、4日以内に消防用設備等設置届を提出します。

消防設備士の必要性

消防設備の中には、消防設備士の資格がないと工事できないものがあります。通常の自動火災報知設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火設備などは、必ず消防設備士が工事を行う必要があります。大規模な施設に向けたもので、戸建て民泊で必要になる場合はほとんどないでしょう。

一方、多くの民泊事業者に関係する特定小規模施設用自動火災報知設備(無線式で中継器を使用しない場合)、消火器、避難器具の設置については、資格がなくても設置可能です。ただし、誘導灯は電気工事を伴うため、電気工事士の資格が必要です。

DIYで設置する場合でも、試験結果報告書の作成や消防署への届出は必要です。不安がある場合は、専門業者に依頼することをお勧めします。

消防設備設置費用を抑えるポイント

消防設備の設置費用を抑えるには、いくつかのポイントがあります。まず、可能な限り特定小規模施設用自動火災報知設備を活用することです。通常の自動火災報知設備と比べ、工事費を含めて30万円以上の差が出ることもあります。

特定小規模施設用自動火災報知設備の活用

延べ面積300㎡未満の一戸建て民泊(原則2階以下)では、特定小規模施設用自動火災報知設備が使用できます。無線式のため配線工事が不要で、既存建物への設置が容易です。

機器代は1個あたり1万円程度で、必要な部屋数分を購入します。設置作業も比較的簡単で、DIYで行えば工事費を大幅に削減できます。ただし、電波状況により中継器が必要な場合は、消防設備士による工事が必要となります。また、メーカーによって価格差があるため、複数メーカーの製品を比較検討することも重要です。日本消防検定協会の認定品であれば、どのメーカーでも性能に大きな差はありません。

DIY設置が可能な設備は自分でやる

消火器の設置は、最もDIYに適した消防設備です。業務用消火器を購入し、適切な場所に設置台を取り付けるだけで完了します。

費用は消火器本体4,000~6,000円、設置台1,000円程度です。住宅用火災警報器の追加設置もDIYで可能です。電池式のものを選べば、配線工事は不要で、ネジで天井に固定するだけです。1個2,000円程度で、必要な部屋数分を購入します。

図面の作成

消防法令適格通知書を得るには、申請の際に建物の平面図だけではなく、消火器の位置や、非常灯、案内標識の位置などを示した図面の作成が必要です。図面は自分で作成することも可能です。専門的な知識が必要な場合は、消防設備の専門業者や行政書士への相談も検討しましょう。

一戸建て民泊でよくある消防設備の疑問

-

既存の住宅用火災警報器は使える?

-

既存の住宅に設置されている住宅用火災警報器について、そのまま民泊で使用できるかという質問をよく受けます。結論から言えば、設置場所と性能が基準を満たしていれば使用可能です。

家主不在型、居住型でも宿泊室50㎡超で自動火災報知設備が必要な場合は、住宅用火災警報器では代用できません。

-

図面は手書きでもいいの?

-

平面図や設備配置図の作成は自分で行っても構いません。JWCADやパワーポイント、手書きでも作成可能です。重要なのは、分かりやすく正確な情報を記載することです。

-

設置後の点検義務について

-

消火器や自動火災報知設備などの設置後は、定期的な点検が義務付けられています。点検費用も運営コストとして考慮しておく必要があります。

まとめ

一戸建て住宅で民泊を始める際の消防設備は、「家主が不在なのか」「家主が居住しているか」という大きく2つの基準で変わります。

消防設備は宿泊者の命を守る重要な設備です。コストを抑えることも大切ですが、安全性を最優先に考え、適切な設備を設置することが、持続可能な民泊運営の基盤となります。

鎌倉・葉山・逗子エリアで民泊開業をお考えの方は、地域特性を理解した適切なアドバイスが重要です。消防法令適合通知書の取得から住宅宿泊事業の届出まで、トータルでサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

関連リンク提案

お問い合わせ

おすすめ民泊記事

事業者様必見